LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE

— LITTÉRATURE RUSSE —

Nikolaï Gogol

(Гоголь Николай Васильевич)

1809 – 1852

LES AVENTURES DE TCHITCHIKOV

OU

LES ÂMES MORTES

POÈME

(Похождения Чичикова, или Мёртвые души)

1842

Traduction d’Henri Mongault, Paris, Bossard, 1925.

TABLE

INTRODUCTION — GOGOL ET LA COMPOSITION DES « ÂMES MORTES »

À

L. M.

QUI ME DONNA LE GOÛT

DES LETTRES RUSSES

JE DÉDIE

CE PÂLE REFLET

D’UN BEAU LUMINAIRE

H. M.

INTRODUCTION — GOGOL ET LA COMPOSITION DES « ÂMES MORTES »

Et delebitur foedus vestrum cum morte,

et pactum vestrum cum inferno non stabit.

ISAÏE, XXVIII, 18.

En 1829, un certain V. Alov, jeune homme de vingt ans, arrivé depuis peu de Petite Russie à Saint-Pétersbourg pour y tenter fortune, publie un poème romantique intitulé Hans Kuchelgarten, où d’indéniables impressions personnelles se mêlent à des réminiscences de la Louise de Voss. Mécontent des critiques acerbes qui saluent cet ouvrage, l’auteur reprend aux libraires tous les exemplaires qu’il peut trouver, et les brûle jusqu’au dernier. Peu de temps après, il s’évade : ayant reçu de sa mère une certaine somme destinée à purger une hypothèque, il préfère l’employer à une fugue de trois mois en Allemagne.

En 1852, à Moscou, par une nuit d’hiver, un grand artiste, encore dans la force de l’âge et du talent, mais rongé par un mystérieux malaise physique et moral, brûle pour la seconde fois, l’œuvre qui constitue depuis de longues années sa raison de vivre. Dix jours après, il s’évade : mais cette fois c’est la mort qui le libère.

L’obscur débutant et l’illustre écrivain ne sont en effet qu’un même personnage : Nicolas Gogol. Inaugurée par un geste de dépit vaniteux, sa carrière s’achève par un acte d’humilité. Deux grandes périodes la marquent. Cinq à six ans de production intense, de succès, d’enthousiasme : c’est ce qu’on est convenu d’appeler la période pétersbourgeoise. Dix-sept ans de pérégrinations, de souffrances, de doutes croissants, et aussi de labeur acharné sur une grande œuvre, qui doit à la fin assurer sa gloire, réformer ses contemporains, et lui valoir le salut éternel. Finalement ce dernier souci prime les autres, et l’œuvre elle-même lui est, en partie, sacrifiée.

C’est cette dernière période que nous nous proposons de retracer ici, retenant seulement de la première les points qui importent à la biographie morale de l’auteur des Âmes Mortes.

Nikolaï Vassiliévitch Gogol-Ianovski est né le 19 mars 1809, au domaine de Vassilievka, près de Sorotchintsy, district de Mirgorod, province de Poltava. Il appartenait à une famille de petits propriétaires ruraux, attachés aux mœurs patriarcales que toute sa vie il affectionnera. Son père, qui avait l’humeur gaie et se piquait de littérature, composait des comédies légères pour le théâtre d’amateurs de son riche voisin et parent éloigné, D. P. Trostchinski, haut dignitaire sous Catherine, Paul et Alexandre. L’ancien ministre faisait figure de mécène ; les fêtes qu’il donnait dans sa splendide résidence de Kibentsy semblent avoir vivement impressionné le jeune Gogol : on en retrouve l’écho dans les Âmes Mortes.

À son père, mort trop tôt (1825) pour avoir exercé sur lui une profonde influence, Gogol doit sans doute son humour et son précoce penchant pour les lettres. Mais l’emprise de sa mère apparaît plus puissante : femme simple et bonne, elle choie par trop son premier-né et fait de lui l’enfant gâté qu’il restera toute sa vie ; femme pieuse, elle développe en lui le sentiment religieux, qui finira par régner en maître dans son esprit comme dans son cœur.

En 1821, grâce à la protection de Trostchinski, il entre comme pensionnaire au collège de Niéjine, petite ville de la province de Tchernigov, où les libéralités posthumes d’un autre parvenu petit-russien, le prince A. Bezborodko, avaient créé un établissement d’enseignement appelé à devenir, sous le titre (rare en Russie) de lycée, une sorte d’université. Pour le moment, ce n’était encore qu’un modeste gymnase. Gogol y resta jusqu’en 1828 ; on trouve aussi dans les Âmes Mortes des réminiscences de ce temps de pensionnat : farces d’écoliers, retours à la maison paternelle, joyeuses vacances. Élève médiocre, plus qu’à la salle d’études il se montre assidu à la salle de spectacle : il monte des pièces, griffonne des scénarios, se révèle acteur accompli ; plus tard il lira ses pièces avec un brio resté légendaire. L’histoire cependant l’attire et lui fournit matière à des essais de romans. Tentative abandonnée ; mais, dès 1827, il mène à bien l’idylle de Hans Kuchelgarten, qu’en décembre 1828 il emporte avec lui à Saint-Pétersbourg.

Il emporte aussi de grandes ambitions. Esprit ouvert mais inquiet, nature riche mais soupçonneuse, tempérament tout à tour narquois et mélancolique, il se devine très tôt un être à part et prend de lui une haute opinion. Sous l’influence du naturel méridional, cette confiance en soi affecte parfois l’aspect d’une jactance désagréable, pour céder bientôt la place à une humilité presque outrée. Caractère plein de contradictions, en fait. Pourtant Gogol sent bouillonner en lui une immense énergie, et brûle de l’employer au service de son pays. Ce besoin de servir sera le leit-motiv de son existence. Il hésitera un certain temps sur la meilleure manière de le satisfaire ; à Niéjine, il se jugeait apte à devenir un fonctionnaire modèle ; mais arrivé à Pétersbourg, il se voit déjà grand poète.

L’insuccès de son idylle le fit réfléchir. — Tout d’ailleurs n’y est pas à dédaigner ; on peut y glaner quelques beaux vers, notamment sur la Grèce, et l’auteur a prêté à son héros un de ses traits dominants : l’impossibilité de tenir en place. — L’escapade qui s’en suivit acheva de l’assagir : il entra en 1830 au ministère des Apanages. Il s’aperçoit vite qu’il a fait fausse route et obtient, en 1831, une chaire d’histoire à l’ « Institut patriotique des jeunes filles ». Du coup, il se croit l’étoffe d’un grand historien, médite d’écrire l’histoire de son Oukraïne natale. La pédagogie ne devait pas mieux lui réussir que le fonctionnarisme. Chargé, en 1834, du cours d’histoire du moyen âge, à l’Université de Pétersbourg, il abandonne sa chaire au bout d’un an. Entre temps il a trouvé sa vraie voie en revenant à la littérature. Tout d’abord il s’abandonne à cette passion avec une certaine insouciance ; puis, peu à peu, il se convainc que c’est là sa mission en ce monde ; alors il s’y consacre comme à un sacerdoce.

En 1831, il s’est lié avec le critique Pletniov[1], qui le met en relations avec les poètes Joukovski[2] et Pouchkine ; celui-ci exercera sur lui une forte influence et lui fera vraiment prendre conscience de son talent. Tous deux l’introduisirent chez madame Smirnov[3], très grande dame, protectrice attitrée des écrivains, qui lui rendra plus d’un service et ne sera pas la dernière à le pousser dans la voie mystique. Un temps viendra d’ailleurs où, envers cette nymphe Égérie, le nouveau converti se donnera des airs de directeur de conscience.

Cette même année, il publie, sous le pseudonyme de Roudy Panko, éleveur d’abeilles, la première partie des Soirées au Hameau près de Dikanka. La seconde partie paraît l’année suivante. Dans ces récits romantiques — pour lesquels Gogol utilise des souvenirs d’enfance, les papiers de son père et le folklore petit-russien — le fantastique à la Tieck s’entremêle à des scènes de mœurs populaires. L’œuvre plut au public et trouva grâce devant la critique ; on n’en vit guère d’ailleurs que le côté gai, sans en remarquer la mélancolie latente. En réalité — et c’est un point sur lequel on ne nous paraît pas avoir encore suffisamment insisté — Gogol est déjà presque tout entier en puissance dans cette œuvre de jeunesse. Observation et fantaisie, lyrisme et réalisme lutteront toujours en lui, se cédant le pas à tour de rôle. Évidemment le romantisme est ici la note dominante : en saurait-il être autrement en 1830 ? Au reste les deux nouvelles purement fantastiques : La Veillée de la Saint-Jean, Horrible Vengeance, sont de beaucoup les plus faibles. Les meilleures, au contraire, nous paraissent celles où le surnaturel sert de repoussoir à des descriptions de mœurs villageoises, colorées et minutieuses comme un tableau de Breughel ou de Teniers : La Foire de Sorotchintsy, La Nuit de Mai, La Nuit de Noël. Et déjà telle autre nouvelle : Ivan Fiodorovitch Chponka et sa tante est traitée dans la note humoristico-réaliste en qui se fondront finalement les deux courants.

Bien plus, Gogol est en possession des deux procédés qui caractérisent sa manière : le style objectif, procédant par petites touches accumulées (par exemple, la description d’un jour d’hiver dans La Veillée de la Saint-Jean, et dans Ivan Fiodorovitch Chponka, l’accueil des chiens qui sera repris et développé dans les Âmes Mortes) ; le style subjectif, se manifestant par des couplets lyriques (car les fameuses descriptions d’un jour d’été dans La Foire de Sorotchintsy, du Dniepr dans Horrible Vengeance et de la nuit d’Oukraïne dans La Nuit de Mai ne sont pas autre chose), ou par des retours sur soi-même, des méditations telles que celle-ci, qui termine La Foire de Sorotchintsy et ne serait nullement déplacée dans les Âmes Mortes.

« Le tonnerre, les chants, les rires allaient s’affaiblissant. L’archet se mourait, exhalant dans le vide de l’air des sons imprécis. On entendit encore un piétinement, quelque chose de semblable au grondement de la mer lointaine ; et bientôt tout se tut.

« N’est-ce point ainsi que s’envole loin de nous la joie, belle et volage visiteuse, et qu’en vain une voix isolée pense exprimer la gaieté ! Dans son propre écho, elle perçoit avec épouvante une note de tristesse et de solitude. N’est-ce point ainsi que se dispersent l’un après l’autre les folâtres amis d’une libre et turbulente jeunesse, abandonnant leur vieux compagnon à son triste sort ? Un lourd chagrin envahit le cœur de l’infortuné, et rien ne saurait le consoler ».

N’est-ce pas pour de semblables couplets que Pouchkine appelait Gogol un grand mélancolique ?

On objectera sans doute le merveilleux dont ces récits sont pleins : Gogol, dira-t-on, a fini par s’en débarrasser complètement. Est-ce bien sûr ? Élevé par une mère superstitieuse, superstitieux dès l’enfance, Gogol a toujours admis l’influence des forces surnaturelles ; mais la diablerie oukraïnienne — ondines, sorciers, diablotins — cédera tôt place dans son esprit au maître des choses secrètes, à Satan en personne. Il croira à l’existence physique du Démon ; il luttera longtemps avec lui ; il le vaincra à l’heure suprême.

Durant l’été de 1832, il entreprend un voyage au pays natal. Passant par Moscou, il s’y lie avec plusieurs notoriétés moscovites plus ou moins slavophiles : l’historien Pogodine[4], dont les nouvelles, œuvres de jeunesse recueillies en volume cette année même, ont peut-être eu quelque influence sur les Soirées ; l’auteur dramatique Zagoskine[5], dont le premier roman historique Iouri Miloslavski (1827-1830) vient d’avoir un succès prodigieux ; Serge Aksakov[6] qui, jusqu’alors partisan du pseudo-classicisme, écrira dans son âge mûr, sous l’influence de Gogol, des récits délicieux de naturel et de bonhomie, telle sa fameuse Chronique de famille ; le grand acteur M. J. Chtchepkine[7] enfin. Tous ces gens admirent fort les us d’autrefois et confirmeront en Gogol un goût inné pour les mœurs patriarcales.

L’automne de cette même année, Gogol revient à ses premières amours, le théâtre. Il commence une comédie, La Croix de Saint-Vladimir, qu’il abandonne bientôt, effrayé par la hardiesse du sujet ; plus tard pourtant, il en terminera certains fragments : La Matinée d’un homme d’affaires (en 1837), Le Procès et L’Office (en 1839-1840). Par contre, il mène de pair nouvelles et travaux historiques. Ce labeur acharné lui permet de publier en 1835 deux recueils : Mirgorod et Arabesques.

Dans les Arabesques, trois nouvelles : Le Portrait, L’Avenue de la Neva, Journal d’un fou côtoient deux autres genres. D’une part, des essais historiques, plus brillants qu’originaux (on ne s’étonnera pas que Gogol adore le moyen âge, qu’il veuille faire de l’histoire et aussi de la géographie des sciences vivantes), mais dont le style imagé, poétique, fait parfois songer à Augustin Thierry et à Michelet, qu’il a d’ailleurs pratiqués. D’autre part, des articles critiques, très intéressants pour la conception que leur auteur se fait de l’art. Cette conception est développée dans Le Portrait. Bien qu’on y ait relevé des souvenirs de Tieck, de Hoffmann et même de Maturin, bien que le merveilleux s’y adapte plus mal à la réalité que dans tout autre récit de Gogol, cette nouvelle n’en est pas moins capitale pour sa biographie morale. De plus en plus s’affirme chez lui l’idée de la mission religieuse de l’art. Et, comme corollaire, une autre idée se glisse, ver rongeur, en son esprit : peindre la vie dans sa réalité parfois hideuse ne serait-il point un péché ? À cette époque, art et religion semblent déjà se confondre dans l’esprit de Gogol, ainsi qu’en témoigne ce fragment écrit à la veille de 1834.

1834

Minute solennelle, autour de laquelle viennent se confondre des sentiments divers ! Non, ce n’est pas un rêve. C’est la limite fatale, inéluctable, entre le souvenir et l’espérance... Le souvenir n’est plus là ; déjà il s’envole, déjà l’espérance l’emporte. Mon passé bruit à mes pieds ; au-dessus de moi luit, à travers un brouillard, l’avenir non dévoilé. Je t’implore, vie de mon âme, mon ange gardien, mon génie ! Oh ! ne te dérobe pas à ma vue ! Veille sur moi à cette minute ; ne me quitte pas durant cette année, au début si attrayant pour moi. Quel seras-tu, mon avenir ? Brillant, vaste, me réservant de nobles exploits, ou bien... ? Oh ! sois brillant ! sois actif, voué au travail et au calme ! Pourquoi te tiens-tu ainsi devant moi, année 1834 ? Sois aussi mon ange gardien. Si la paresse et l’insensibilité osent, ne fût-ce que momentanément, m’envahir — oh ! réveille-moi alors ; ne les laisse pas s’emparer de moi ! Que tes chiffres éloquents, telle une montre infatigable, telle la conscience, se dressent devant moi, afin que chacun d’eux résonne à mon oreille plus fort que le tocsin ! afin que, comme une pile galvanique, chacun produise une commotion profonde dans tout mon être !

« Mystérieux et énigmatique 1834 ! Où te signalerai-je par de grands travaux ? Parmi cette agglomération de maisons entassées les unes sur les autres, ces rues bruyantes, ce flot de mercantilisme, cet amas difforme de modes, de parades, de fonctionnaires, d’étranges nuits septentrionales, de clinquant, de terne vulgarité ? Dans mon vieux et superbe Kiev, couronné de jardins pleins de fruits, sous le merveilleux ciel du Midi aux nuits enivrantes, parmi ses hauteurs harmonieusement escarpées, parsemées de buissons, et dont mon Dniepr aux flots purs et rapides baigne les pieds ? Sera-ce là-bas ? Oh !... Je ne sais comment t’appeler, mon génie ! Toi qui, dès le berceau, planais autour de moi avec tes chants mélodieux, suscitant des pensées merveilleuses, inexpliquées encore, vastes et enivrantes, caressant mes rêves ! Oh ! accorde-moi un regard ! Abaisse jusqu’à moi tes yeux célestes !

Me voici à tes genoux. Oh, ne me quitte pas ! Reste sur la terre avec moi, ne fût-ce que deux heures par jour, comme mon frère sublime ! J’accomplirai... J’accomplirai... La vie bouillonne en moi. Mes travaux seront inspirés. Une divinité inaccessible à la terre les dirigera. J’accomplirai !... Oh ! embrasse-moi, bénis-moi !...

L’idée de l’au delà le hante. Les lettres de cette époque nous révèlent qu’il voit le doigt de Dieu dans tous les détails de son existence. Dans l’une d’elles — retenons ce trait — il remercie sa mère d’avoir fait naître en lui le sentiment religieux, par la peinture du Jugement dernier. « Une fois, dans mon enfance, je vous interrogeai sur le Jugement dernier ; et vous me racontâtes d’une façon si touchante les félicités qu’attendent les justes, vous me dépeignîtes sous des couleurs si effrayantes les tourments éternels des réprouvés, que ce récit bouleversa toute ma sensibilité, et engendra par la suite en moi les plus hautes pensées ».

Notons en passant que sa vision de l’histoire est fortement teintée de religiosité ; témoin le fort beau poème en prose qui ouvre la seconde partie des Arabesques : La Vie.

Les autres nouvelles du recueil : L’Avenue de la Neva et le Journal d’un fou, marquent un effort de plus vers le réalisme, tout en développant un thème cher aux romantiques et déjà effleuré dans Le Portrait. Il s’agit du désaccord entre la vie et le rêve, entre la poésie et la réalité ; du sort tragique réservé à l’artiste qui ne veut pas se résigner. En opposant dans L’Avenue de la Neva, le rêveur Piskarov à l’insouciant Piragov, en les faisant partir d’un même point de la célèbre avenue pour subir, l’un une tragique, l’autre une grotesque aventure, Gogol (qui avouera plus tard avoir donné à ses héros beaucoup de lui-même), ne veut-il pas voir s’agiter sous ses yeux les deux hommes qu’il sent alors en lui ? L’un qui prend plaisir à étaler la bassesse et la turpitude humaine ; l’autre qui médite de tirer de cette vulgarité un enseignement, de mener par l’art le prochain et soi-même à une réforme morale ?

On trouve aussi, dans les Arabesques, deux extraits de romans historiques, ni meilleurs ni pires que d’autres fragments de ce genre retrouvés plus tard dans les papiers de l’auteur. Ces tentatives avortées témoignent d’un profond désir de ressusciter le passé de la Petite Russie. Le but sera atteint dans Mirgorod, le premier chef-d’œuvre de Gogol. Toute l’Oukraïne, sa légende (Viï), ses fastes (Tarass Boulba), son effacement (Propriétaires d’autrefois), son traintrain quotidien (La Brouille d’Ivan Ivanovitch et d’Ivan Nikiforovitch), vit dans ce livre où, suivant un balancement cher à Gogol avant qu’il le soit à Flaubert, les couleurs éclatantes alternent avec les nuances fanées. Celles-ci conviennent peut-être mieux au pinceau de l’auteur ; à la truculence de Tarass Boulba, au fantastique à panache de Viï, il est permis de préférer l’humour de La Brouille, la demi-teinte des Propriétaires d’autrefois. Ces deux nouvelles ne sont point indignes des Âmes Mortes ; certains traits de ces esquisses se retrouvent d’ailleurs reportés et amplifiés dans le grand tableau ; nous les signalerons.

Voici donc Gogol en pleine possession de son talent. Il donne d’un coup des modèles de quatre genres différents : le roman historique, le récit fantastique, la nouvelle humoristique, le tableau de genre ou plutôt le « poème d’ambiance ». Et de ce dernier — où tant de Russes, de Tourgueniev à Bounine, devaient par la suite exceller — il se pourrait bien qu’il fût, en Russie, le créateur. Pour les trois premiers, il suit une voie déjà frayée. On peut citer ses sources, dont la principale nous paraît être son compatriote Nariéjni[8], le restaurateur trop oublié du réalisme russe et le premier peintre fidèle des mœurs oukraïniennes. Mais qu’il y a loin du fruste et naïf auteur des Deux Ivans et du Boursier à l’artiste consommé de Mirgorod ! Encore une fois, un Virgile a tiré de l’or du fumier d’Ennius. Virgile, disons-nous, et c’est avec intention : par endroits, avouons-le, Tarass Boulba fait plus songer à l’Énéide qu’à l’Iliade, — quoi qu’en veuille l’auteur, déjà grand admirateur d’Homère. Au reste, malgré ses défauts, ce roman historique l’emporte de beaucoup sur ceux qui ont pu lui servir de modèle, depuis Les Batteurs d’estrade de Marlinski[9], jusqu’au Iouri Miloslavski de Zagoskine. Seule, la nudité classique de La Fille du capitaine peut contrebalancer la parure romantique de Tarass Boulba ; sur des plans différents, Pouchkine et Gogol sont déjà des égaux.

Vers la même époque Gogol publie Le Nez (1833), La Calèche (1835) ; deux bouffonneries qui, malgré le pittoresque de certains détails, ajoutent peu à sa gloire, mais où des traits satiriques, encore assez badins, commencent à pleuvoir sur les fonctionnaires, tant civils que militaires. Il écrit ses très curieuses Notes sur Saint-Pétersbourg (1835-1836), où se trouve développé le fameux parallèle — que durent fort apprécier ses amis slavophiles — entre Pétersbourg-homme et Moscou-femme. Il commence (1834) Le Manteau, auquel il ne donnera que plus tard (1839-1841) sa forme définitive. En dépit d’un dénouement fantastique, qui d’ailleurs prend valeur de symbole, c’est là, sans doute, avec les Propriétaires d’autrefois, la meilleure de ses nouvelles, celle aussi qui lui valut le plus d’imitateurs. Elle inaugure, sinon, comme on l’a dit, l’école « naturelle », du moins la littérature humanitaire et accusatrice, cette littérature d’humiliés et d’offensés, qu’en occident Dickens, en attendant George Sand, cultivait alors avec un rare bonheur, et qui aura en Russie une si grande fortune. À ce titre, le Dostoïevski des Pauvres Gens (1846) et le Pissemski de Péché de vieillard (1863) relèvent pareillement de Gogol ; en ce sens, le premier avait raison de dire : « Nous descendons tous du Manteau ».

Cependant, c’est surtout au théâtre que Gogol s’adonna au cours des années 1834-1835. Outre un essai manqué de drame historique, Alfred, emprunté à l’histoire d’Angleterre, il commence Les Joueurs — farce amusante mais féroce, où se manifeste son talent à dépeindre des fripons — et Le Mariage, la mieux venue peut-être de ses pièces, de l’Ostrovski avant la lettre. Il ne terminera ces deux comédies qu’en 1842, mais achève dès 1836 celle sur laquelle il compte le plus pour assurer sa gloire : L’Inspecteur (Revizor). L’idée première lui en aurait été fournie par Pouchkine ; certaines scènes rappellent Le Voyageur de la capitale (1828) de son compatriote Kvitka-Osnovianenko[10], et aussi Le Prince d’outre-Mer de Nariéjni. En tout cas l’aventure lui a paru propre à un grand dessein : attaquer le fonctionnarisme — cette gangrène qui corrompt son cher régime patriarcal, — faire rire à ses dépens, amener par là une réforme morale. N’est-ce pas le but propre de la Comédie ? Castigat ridendo mores. En fait c’est le sujet — adouci et pour plus de sûreté transporté en province, — de La Croix de Saint-Vladimir. Pourtant il faudra les instances de madame Smirnov et une intervention de Nicolas Ier pour que la comédie soit autorisée. Le public, et pour cause, s’obstine à ne voir en elle qu’une farce. La critique emboîte le pas au public. Seul le prince Viazemski[11] loue convenablement la pièce, en faisant ressortir la force caricaturale de Gogol, ce « Teniers russe » ; le mot sera souvent repris. Biélinski[12] renchérira et mettra l’auteur au-dessus de Molière ; ce qui est beaucoup dire. À parler franc, l’impression de farce persiste aujourd’hui. Farce de génie, si l’on veut, mais farce par trop bouffonne et par trop sinistre à la fois. Cette impression résulte, croyons-nous, d’une erreur d’optique commise par Gogol, et à laquelle on n’a peut-être pas suffisamment pris garde. Sur un fond de réalité outrée, poussée au noir, Gogol campe un héros — Khlestakov — à allure de Scapin. Et ce hâbleur, ce blanc-bec, qui tremble devant un aubergiste, mystifie toute une compagnie de fonctionnaires retors, dont le plus important — et le plus dupé — nous est représenté comme « point du tout sot » ! Il nous semble qu’à la réflexion Gogol a vu son erreur, car en traitant dans les Âmes Mortes une semblable aventure, il a eu soin de mûrir son héros. Tchitchikov ne dupe guère que des imbéciles ; les fines mouches ne se laissent point prendre à son manège, et si quelques honnêtes gens donnent dans le panneau, c’est que cet escroc a, ma foi, fort bon air. Tranchons le mot ; Khlestakov n’est qu’un fantoche, Tchitchikov est quelqu’un.

Quoi qu’il en soit, Gogol avait manqué son but. Il en éprouva une vive déception, dont l’écho se perçoit encore, six ans plus tard, dans la Sortie de théâtre (1842), et qui, pour le moment, lui fait hâter un départ depuis longtemps médité. Cette seconde fugue sera de plus longue durée que la première. Une ère nouvelle s’ouvre pour lui : il va devenir un éternel errant.

Gogol quitte Pétersbourg le 6 juin 1836 en compagnie d’un ami d’enfance, A. S. Danilevski, emportant dans ses bagages le manuscrit d’une œuvre commencée quelques mois auparavant et qui va s’emparer de son esprit, de son cœur, de tout son être, au point de s’identifier avec lui.

« L’histoire des Âmes Mortes, écrira-t-il dans la Confession d’un auteur, c’est l’histoire de mon âme ».

Le sujet lui a été cédé — bon gré mal gré, semble-t-il, — par Pouchkine, vers l’automne de 1835. L’escroquerie qui sert de point de départ au poème aurait, paraît-il, été tentée par un aventurier aux environs de Mikhailovskoe, la propriété que possédait Pouchkine dans la province de Pskov[13]). Voici comment dans cette même Confession Gogol raconte l’affaire :

« ... Je ne puis affirmer que j’ai la vocation d’écrire. Je sais seulement que dans les années où je commençai à songer à mon avenir (et ce fut de bonne heure, alors que tous mes condisciples ne pensaient qu’aux jeux) l’idée de devenir écrivain ne me venait jamais à l’esprit ; cependant il me semblait toujours que j’acquerrais de la notoriété, qu’un vaste champ d’action m’attendait, que je ferais même quelque chose pour le bien commun. Je pensais simplement entrer au service de l’État, qui me procurerait tout cela avec le temps. Aussi la passion de servir était-elle très forte en moi, dans ma jeunesse. Elle dominait constamment toutes mes affaires, toutes mes occupations. Les premiers essais, les premiers exercices de composition, qui me façonnèrent à la pratique dans les derniers temps de mon séjour à l’école, étaient presque tous dans le genre lyrique et sérieux. Ni moi, ni ceux de mes camarades qui s’exerçaient pareillement à composer, ne croyions que je deviendrais un écrivain comique et satirique, bien que, malgré mon naturel mélancolique, j’éprouvasse souvent l’envie de plaisanter et même d’importuner les autres de mes plaisanteries. Pourtant mes appréciations les plus précoces sur les hommes décelaient l’art de constater les particularités — soit importantes, soit menues et ridicules — qui échappent à l’attention des autres. On me reconnaissait le don, non pas de parodier l’homme, mais de le deviner, c’est-à-dire de deviner ce qu’il doit dire dans tel ou tel cas, en conservant la tournure et la forme de ses pensées et de ses propos. Mais tout cela n’était pas couché sur le papier, et je ne songeais même pas à ce que je ferais de ce don.

« Cet enjouement, que l’on a remarqué dans mes premières œuvres, provenait d’un certain besoin moral. J’avais des accès de tristesse, inexplicables pour moi-même, et provoqués peut-être par mon état maladif. Afin de me divertir, j’imaginais tout ce que je pouvais en fait de ridicules. J’inventais des personnages et des caractères complètement comiques, je les plaçais mentalement dans les situations les plus burlesques, sans m’inquiéter pourquoi, ni à qui cela pouvait profiter.

« La jeunesse, durant laquelle aucune question ne se pose, m’y poussait. Voilà l’origine de mes premières productions, qui firent rire les uns aussi ingénument que moi, tandis que les autres se demandaient comment un homme intelligent pouvait concevoir de telles sottises. Peut-être qu’avec le temps cet enjouement eût disparu, mettant ainsi un terme à mon activité d’écrivain. Mais Pouchkine me fit envisager la chose sérieusement. Il m’engageait depuis longtemps à entreprendre un grand ouvrage ; finalement, une fois que je lui avais lu une scène peu étendue, mais qui le frappa davantage que tout le reste, il me dit : « Pourquoi, possédant le talent de deviner l’homme, de le dépeindre en quelques traits comme s’il était vivant, pourquoi ne commencez-vous pas un grand ouvrage ? C’est vraiment un péché ! » Puis il se mit à me représenter ma complexion débile, les infirmités qui pouvaient prématurément mettre fin à mes jours. Il me cita en exemple Cervantès qui, bien qu’auteur de nouvelles fort remarquables, n’aurait jamais occupé parmi les écrivains la place qui est maintenant la sienne, s’il ne s’était pas mis à Don Quichotte. Pour conclure, il me donna son propre sujet, dont il voulait tirer une sorte de poème, et qu’à l’entendre, il n’aurait jamais cédé à un autre. C’était le sujet des Âmes Mortes. (L’idée de l’Inspecteur lui appartient également.) Cette fois-ci je me mis à réfléchir sérieusement, d’autant plus qu’approchaient les années où, à propos de chaque acte, on se demande pourquoi et dans quel but on l’accomplit. Je m’aperçus que, dans mes œuvres, je riais sans rime ni raison. Si l’on rit, mieux vaut rire fort, et de ce qui est vraiment digne de raillerie. Dans l’Inspecteur, je décidai de rassembler en un bloc tout ce qu’il y avait, à ma connaissance, de mauvais en Russie, toutes les injustices qui se commettent dans les lieux et les cas où la justice est de rigueur, et de tourner en ridicule tout à la fois. Mais on sait que cela produisit un effet effrayant : à travers le rire, qui n’avait jamais été si bruyant chez moi, le lecteur sentit la tristesse. Je sentis aussi que mon rire n’était plus le même qu’auparavant ; que je ne pouvais plus être dans mes œuvres ce que j’avais été jusqu’alors ; que le besoin même de me divertir par des scènes ingénues avait pris fin avec mes jeunes années. Après l’Inspecteur, j’éprouvai plus que jamais le besoin d’une œuvre complète, qui ne renfermât pas seulement ce qui est digne de raillerie. Pouchkine trouvait que le sujet des Âmes Mortes me convenait, parce qu’il conférait pleine liberté de parcourir avec le héros la Russie entière, et de tracer une foule de caractères différents. Je m’étais mis au travail sans avoir fait un plan détaillé, sans me rendre compte de ce que devait être au juste le héros. Je croyais tout bonnement que le projet burlesque poursuivi par Tchitchikov me révélerait de lui-même des personnages et des caractères divers ; que mon goût inné pour le rire créerait spontanément les scènes comiques, que j’étais résolu à mêler aux scènes touchantes. Mais, à chaque pas, j’étais arrêté par une foule de questions : « Pourquoi ? dans quel but ? que doit signifier tel caractère ? que doit exprimer tel incident ? » — Que faut-il faire lorsque surgissent de telles questions ? Les écarter ? J’essayai ; mais elles se dressaient, inéluctables, devant moi. Ne sentant pas la nécessité de tel ou tel personnage, je ne pouvais m’enflammer pour la tâche de le représenter. Au contraire, j’éprouvais une sorte de dégoût ; tout ce que je produisais sentait l’effort, la contrainte ; et même ce dont je riais devenait triste.

Je m’aperçus alors que je ne pouvais écrire davantage sans un plan clair et précis. Je devais, au préalable, m’expliquer nettement le but, l’utilité, la nécessité de mon œuvre et m’éprendre ainsi pour elle de cet amour véritable, ardent, vivifiant, faute duquel le travail ne marche pas. Je devais me persuader qu’en créant, je remplissais précisément le devoir pour lequel j’avais été appelé sur terre, pour lequel j’avais reçu des capacités et des forces, et que, en le remplissant, je servais l’État tout comme si j’occupais un poste officiel. L’idée du service ne me quittait jamais. Avant d’embrasser la carrière d’écrivain, j’ai passé par de nombreux emplois, pour savoir auquel j’étais le plus apte ; mais je n’étais content ni du service, ni de moi, ni de mes chefs. J’ignorais alors combien il me manquait, pour servir comme je voulais. J’ignorais alors qu’il faut vaincre toutes les susceptibilités personnelles, oublier ses propres déboires, ne pas perdre un instant de vue qu’on a pris une place non pour son bonheur, mais pour celui des nombreuses personnes qui seront malheureuses si un homme de cœur quitte son poste. Celui qui désire servir la Russie en toute loyauté, doit, ce que j’ignorais alors, avoir pour elle un grand amour, un amour qui absorbe tous les autres sentiments. Il lui faut encore aimer l’homme en général et devenir un vrai chrétien, dans toute l’acception du mot. Aussi n’est-il pas étonnant que, ne possédant pas ces qualités, je ne pouvais servir comme je le voulais, bien que je brûlasse du désir de servir loyalement. Mais, dès que j’eus senti que je pouvais rendre autant de services comme écrivain que comme fonctionnaire, j’abandonnai tout : mes anciennes occupations, Pétersbourg, la société de gens sympathiques, la Russie même, pour examiner, au loin et dans la solitude, comment m’y prendre, comment montrer que, moi aussi, j’étais citoyen de mon pays et désirais le servir. Plus je méditais sur mon œuvre, plus je sentais qu’elle pourrait vraiment être utile. Plus je réfléchissais, plus je voyais qu’il me fallait, non prendre les caractères au hasard, mais choisir ceux-là seulement où sont plus profondément gravés nos traits essentiels, foncièrement russes. Je voulais surtout mettre en évidence les côtés supérieurs du naturel russe, qui ne sont pas encore appréciés équitablement par tous, ainsi que les côtés inférieurs, qui n’ont pas été suffisamment raillés et stigmatisés par tout le monde. Je voulais ne rassembler que des phénomènes psychologiques frappants, consigner les observations que j’avais faites depuis longtemps en secret sur l’homme, sans les confier à ma plume encore novice ; car, fidèlement représentées, elles eussent aidé à déchiffrer bien des choses dans notre vie. Bref, je voulais qu’en lisant mon œuvre, on vît involontairement se dresser le Russe tout entier, avec la diversité des richesses et des dons qu’il a en partage, surtout vis-à-vis des autres peuples, et aussi avec les multiples défauts qui sont les siens, pareillement vis-à-vis des autres peuples. Je pensais que le lyrisme dont j’étais doué m’aiderait à dépeindre ces qualités de manière à les faire aimer de tout Russe ; que la force comique dont j’étais également doué m’aiderait à décrire les défauts de telle façon que le lecteur les détestât, même s’il les trouvait en lui. Mais je sentais en même temps que tout cela n’était possible qu’en connaissant parfaitement les qualités et les défauts de notre nature. Il faut les peser, les apprécier judicieusement ; il faut s’en faire une idée claire, afin de ne pas ériger en qualité ce qui est un de nos travers, ni ridiculiser avec nos défauts ce qui est une de nos qualités. Je ne voulais pas gaspiller mes forces. Depuis que je m’étais entendu reprocher de rire non seulement du défaut mais de la personne qui en est atteinte, et en outre de la place, de la fonction même qu’elle occupe (ce à quoi je n’avais jamais songé), je sentais qu’il fallait être fort prudent en matière de rire. D’autant plus que celui-ci est contagieux et qu’il suffit à un homme d’esprit de railler un côté des choses, pour qu’à sa suite un individu stupide et obtus rie de l’ensemble. Bref, je vis clairement, comme deux fois deux font quatre, qu’avant de déterminer le fort et le faible de notre nature russe, nos mérites et nos travers, je ne pouvais me mettre à l’œuvre. Or, pour déterminer la nature russe, il convient de bien connaître la nature humaine et l’âme en général : sinon on ne parvient pas à ce point de vue d’où l’on aperçoit distinctement les défauts et les qualités de chaque peuple.

« Dès lors l’homme et son âme devinrent plus que jamais l’objet de mes observations. Laissant provisoirement de côté tout ce qui était contemporain, je me consacrai à l’étude des lois éternelles qui mènent le monde et l’humanité. Je me mis à lire les ouvrages des législateurs, des moralistes, des observateurs de la nature humaine... »

De son côté, madame Smirnov note dans son Journal (Tome I, p. 45) : « Pouchkine a passé quatre heures chez Gogol et lui a donné un sujet de roman qui, comme Don Quichotte, sera divisé en chants. Le héros parcourra la province. Gogol se servira de ses carnets de route ».

Le 7 octobre 1835, Gogol écrit à Pouchkine : « J’ai commencé d’écrire les Âmes Mortes. Le sujet donnera un très long roman qui sera, je crois, très amusant. Je suis arrêté au troisième chapitre. Je cherche un bon homme de loi, avec qui je puisse me lier. Je veux, dans ce roman, faire voir toute la Russie, ne fût-ce que d’un seul côté. Je vous en prie, donnez-moi un sujet quelconque, amusant ou triste, mais purement russe. La main me démange d’écrire en même temps une comédie. »

Décidément Pouchkine est son pourvoyeur. Il semble bien que la fameuse lecture, à laquelle fait allusion la troisième lettre sur les Âmes Mortes (Cf. p. 464), ait eu lieu, durant l’hiver 1835-1836, dans le salon de madame Smirnov. Celle-ci relate à peu près dans les mêmes termes que Gogol l’impression produite sur le grand poète. Prévoyant les difficultés que ne manquerait pas de soulever la censure, Pouchkine l’aurait priée d’accorder à Tchitchikov la même protection que naguère à Oniéguine, le héros de son plus fameux poème. On verra que, le moment venu, madame Smirnov ne se dérobera pas à cette invitation. C’est chez elle également que Gogol aurait fait connaissance du prototype de Manilov.

Jusque là sans doute, le romancier ne s’est guère arrêté qu’au côté amusant de l’histoire. Les deux textes précités en font foi et aussi un passage des Souvenirs de Serge Aksakov, auquel notre auteur aurait affirmé n’avoir vu tout d’abord, dans les Âmes Mortes, « qu’une curieuse et amusante anecdote ».

Il commence donc son roman en manière de farce ; mais, comme nous l’avons vu à propos de l’Inspecteur, dont la composition ou tout au moins la mise au point date de la même époque, Gogol charge d’instinct les couleurs. Son rire se change volontiers en rictus ; d’où l’observation de Pouchkine qui, après avoir écouté les premiers chapitres, s’écria : « Mon Dieu, que notre Russie est triste ! » (Cf. p. 465). Cette exclamation donne à réfléchir à l’auteur. D’une part, il s’aperçoit qu’il peut tirer de l’anecdote davantage qu’il ne pensait, et, peu à peu, s’affirme en lui le dessein d’un grand ouvrage. D’autre part il craint que, traité comme il l’entendait tout d’abord, le sujet ne produise une impression douloureuse. Il voit « ce que signifie une œuvre sortie du tréfonds de l’âme » ; et bientôt, aux figures grimaçantes, il voudra faire succéder des visions apaisantes.

Dorénavant, convaincu de l’importance de son œuvre future, sûr aussi du succès, Gogol jette sur ses travaux passés un regard de dédain. Le 28-16 juin 1836, il écrit de Hambourg à Joukovski :

« ... Comment ne pas remercier Celui qui m’a envoyé sur la terre ! De quelles sublimes sensations, inconnues du monde, ma vie est remplie ! Je le jure, ce que je fais n’est pas l’œuvre d’un homme ordinaire. Je sens en moi une énergie léonine ; j’ai conscience d’être arrivé à la jeunesse, après une enfance consacrée aux travaux scolaires. En effet, si l’on examine ma production avec une juste sévérité, qu’ai-je écrit jusqu’à maintenant ? Il me semble ouvrir un vieux cahier, où l’on remarque à telle page la négligence et la paresse, à telle autre l’impatience, la précipitation, la main timide et tremblante d’un débutant, l’espièglerie d’un polisson qui fait des fioritures, ce qui lui vaut la férule. Parfois, peut-être, apparaît une page que loue seul le maître, qui y aperçoit le germe du talent futur. Il est temps enfin de se mettre à l’œuvre. Oh ! quel sens frappant dans son obscurité ont eu toutes les circonstances de ma vie ! Combien salutaires ont été pour moi les contrariétés et les chagrins ! »

Il passe l’été en Allemagne et, l’automne venu, gagne la Suisse. Naguère impatient de quitter la Russie, il se prend maintenant à la regretter. « Tout, autour de moi, est étranger ; mais je n’ai dans le cœur que la Russie... Le temps des impressions est passé. D’ailleurs les Alpes et les vieilles églises gothiques ont seules retenu mon attention », écrit-il de Genève à Pogodine, le 22-10 septembre. Fuyant le rude climat genevois, il s’installe à Vevey et reprend les Âmes Mortes. « À Vevey, je suis devenu plus Russe que Français, parce que je m’y suis remis à mes Âmes Mortes, que j’avais failli abandonner. » Le froid le chasse à Paris, où il s’installe, 12, place de la Bourse. Le 12 novembre, il mande à Joukovski :

« ... Après avoir flâné cet été aux eaux, je suis allé passer l’automne en Suisse. J’avais hâte de m’installer et de me mettre au travail ; dans cette intention je me fixai aux environs de Genève. Je me mis à feuilleter Molière, Shakespeare et Walter Scott. Je continuai mes lectures jusqu’à ce que le froid m’en ôtât l’envie. Le froid et la bise me chassèrent à Vevey.

... L’automne finit par y être magnifique, rappelant l’été. Il faisait chaud dans ma chambre, et je m’attelai aux Âmes Mortes, commencées à Pétersbourg. Je remaniai tout ce qui avait été fait, méditai davantage le plan tout entier, et maintenant je le suis tranquillement, comme une chronique. La Suisse me fut dès lors plus sympathique ; ses montagnes aux tons gris, lilas, bleus et roses, plus légères et plus vaporeuses. Si je réalise cette œuvre comme elle doit l’être... quel immense et original sujet ! Quel bloc bigarré ! La Russie entière y figurera ! Ce sera mon premier ouvrage passable, — une production qui illustrera mon nom... Chaque matin, en supplément au déjeuner, j’écrivais trois pages de mon poème, et le rire qu’elles provoquaient suffisait à adoucir ma journée solitaire. Mais enfin le froid gagna Vevey. Ma chambre n’était rien moins que chaude ; je n’avais pas pu en trouver une meilleure. Je me représentai alors Pétersbourg, nos maisons bien chauffées ; je vous revis encore plus nettement, tel que vous étiez lorsque vous m’accueilliez, me preniez par le bras en vous réjouissant de mon arrivée... Un ennui mortel s’empara de moi. Mes Âmes Mortes ne m’égayaient plus, je n’avais même pas assez de gaieté en réserve pour les poursuivre. Le médecin constata chez moi des symptômes d’hypocondrie, provenant des hémorroïdes, et me conseilla de me divertir ; voyant que j’en étais incapable, il me prescrivit de changer de résidence. J’avais eu jusqu’alors l’intention de passer l’hiver en Italie, mais le choléra y sévissait ; elle était couverte de quarantaines comme de sauterelles. Je ne faisais que rencontrer des Italiens, qui fuyaient le fléau et, dans leur frayeur, revêtaient des masques pour traverser leur pays.. N’espérant pas me divertir en Italie, je me rendis à Paris, où je ne comptais pas aller.

... Paris n’est pas si mal que je pensais et, chose excellente pour moi, les lieux de promenade y abondent ; aux Tuileries, aux Champs-Élysées, il y a de quoi marcher toute la journée. Sans m’en apercevoir je prends beaucoup d’exercice, ce qui m’est présentement indispensable. Dieu a étendu ici sa protection sur moi et a fait un miracle en m’indiquant un appartement chaud, au midi, avec un poêle. Je suis enchanté. La gaieté est revenue. Je travaille aux Âmes Mortes avec plus d’entrain et de courage qu’à Vevey. Il me semble tout à fait être en Russie : j’ai devant les yeux tout notre milieu, nos propriétaires fonciers, nos fonctionnaires, nos officiers, nos moujiks, nos izbas, bref, toute la sainte Russie. L’idée que j’écris les Âmes Mortes à Paris me paraît drôle... Un autre Leviathan se prépare. Un frisson sacré m’agite, rien qu’en y songeant ; est-ce un commencement d’inspiration ? Je savoure des minutes divines... mais... je suis maintenant plongé dans les Âmes Mortes. Mon œuvre est gigantesque et ne sera pas terminée de sitôt. De nouvelles classes et bien des personnages divers se dresseront contre moi ; mais qu’y puis-je ? C’est ma destinée d’être brouillé avec mes compatriotes. Patience ! Quelqu’un d’invisible écrit devant moi d’une baguette puissante. Je sais que mon nom sera plus heureux que moi, et que peut-être les descendants de ces mêmes compatriotes, les yeux humides, se réconcilieront avec mes mânes.

... Ne concevez-vous pas des cas qui peuvent se présenter lors de l’achat d’âmes mortes ? Ce serait une aubaine pour moi, car votre imagination aperçoit sûrement ce qui échappe à la mienne. Parlez-en à Pouchkine ; peut-être découvrira-t-il quelque chose de son côté. Je voudrais épuiser complètement le sujet. Je possède des matériaux dont je n’avais aucune idée auparavant ; néanmoins vous pouvez encore m’apprendre beaucoup, car chacun voit les choses à sa façon.

Ne parlez à personne du sujet des Âmes Mortes. Vous pouvez en communiquer le titre à tout le monde, mais trois personnes seulement : vous, Pouchkine et Pletniov, doivent savoir ce dont il s’agit... »

Au printemps de 1839, Gogol peut enfin se rendre en Italie, pour laquelle il se prend d’un bel amour d’artiste et de méridional. Il y passe le plus clair des années 1837-1841, interrompant son séjour pour des saisons à Bade ou à Marienbad, et pour un voyage forcé en Russie, où l’appellent des affaires de famille (de septembre 1839 à mai 1840). Descendu à Moscou chez Pogodine, il lit les Âmes Mortes chez S. Aksakov ; à Pétersbourg il demande l’hospitalité à Joukovski et fait semblable lecture chez un ami d’enfance, N. J. Prokopovitch. À cette époque, les six premiers chapitres sont terminés, les cinq autres doivent encore être revus. En revenant, il tombe malade à Vienne. « Mourir parmi les Allemands » lui paraît une horrible perspective, et il se sauve au plus tôt à Rome (25 septembre 1840).

À chaque retour dans son pays d’élection, ce sont des transports d’enthousiasme. « Qui a été en Italie dit adieu au reste du monde ; qui a connu le ciel ne veut plus redescendre sur la terre... ». — « Ma belle Italie, personne au monde ne me séparera de toi. Tu es ma terre natale... » — « On s’éprend de Rome fort lentement, mais une fois qu’on l’aime, c’est pour la vie. Il n’est pas de plus beau sort que de mourir à Rome. Ici l’homme se sent de toute une verste plus proche de Dieu » (1837) — « Il n’y a qu’à Rome qu’on trouve le bonheur et la joie » (1838) — « Si on m’offrait des millions et des dizaines de millions à la seule condition de quitter Rome, je ne les accepterais pas » (1839) — « Si vous saviez, dit-il à ses amis de Moscou en 1839, si vous saviez comme, à Rome, s’emplissent les incommensurables espaces vides de notre vie ; comme on s’y sent près du ciel ! Mon Dieu, mon Dieu ! Rome, mon admirable Rome ! Infortuné qui t’a quittée pour deux mois ! Heureux qui, ces deux mois écoulés, se met en route pour revenir à toi ! »

On le voit, dans cette Italie de ses rêves — ne lui adressait-il pas dès l’adolescence une poésie enflammée ? — c’est surtout Rome qui l’attire. La Rome antique, la ville éternelle évoquée à travers ses ruines. La Rome papale aussi, ses lentes cérémonies, son parfum vieillot. Rome est la ville où l’on peut rêver, mais surtout celle où l’on peut prier. Une lettre adressée en 1837 à l’une de ses élèves, madame Balabine, est datée de l’an 2588 ab Urbe condita ; il s’en dégage pourtant une odeur plutôt chrétienne.

« Votre lettre si touchante m’a paru si bien refléter votre âme, que je me suis décidé à me rendre aussitôt dans une de ces belles églises romaines que vous connaissez, une de ces églises, emplies de ténèbres sacrées, que le Saint Esprit semble visiter sous forme d’un rais de Soleil tombant de la haute coupole ; deux ou trois silhouettes agenouillées paraissent encore donnez des ailes à la prière et à la méditation. J’ai voulu y prier pour vous, car on ne prie vraiment qu’à Rome ; dans les autres villes on fait semblant ».

Un moment, il semble pencher vers le catholicisme. À Paris, il s’est lié avec Mickiewicz et Zaleski ; à Rome, il subit l’influence du jésuite polonais Kaicewicz et de la princesse Zénaïde Volkonski, fervente catholique, qui, l’hiver 1837-1838, se lia à Paris avec madame Smirnov et l’attira dans le cercle de Lamennais et de madame Svetchine. En Russie, on prend peur, et Gogol croit bon de rassurer sa mère : « Vous avez eu raison d’affirmer que je ne changerai jamais de religion. La religion catholique et la nôtre n’en faisant qu’une, il n’y a aucune raison de changer ». Au fond, ce que Gogol aime dans le catholicisme, c’est le côté extérieur poétique, le côté « Génie du christianisme ». Mysticisme tout esthétique ; religiosité plutôt que religion. Et religiosité morbide. Rome, ville morte, développe en lui la peur et aussi le goût de la mort. Ce bizarre sentiment ne le quittera plus. La mort de Joseph Vielgorski, un jeune compatriote au chevet duquel il passera plusieurs nuits en 1839, l’affecte profondément. L’écho des sentiments qui l’agitèrent durant ses Nuits à la Villa vibre comme un tintement de glas, à travers quelques pages retrouvées dans ses papiers.

Déjà la mort de Pouchkine — que Gogol apprit à sa première arrivée à Rome — avait été pour lui un coup terrible. Dans des lettres adressées à Pletniov et à Pogodine à quinze jours de distance (16 et 30 mai 1837) il déplore cette perte en termes à peu près identiques. « Tout le bonheur de ma vie a disparu avec lui. Je n’entreprenais rien sans son conseil. Je n’écrivais pas une ligne sans me le figurer devant moi... L’œuvre à laquelle je travaille actuellement m’a été inspirée par lui, c’est sa création... et je n’ai pas la force de la poursuivre ». Il se fait pourtant un point d’honneur de la continuer. « J’ai le devoir, écrit-il le 18/6 avril à Joukovski, de terminer le grand ouvrage que j’ai promis à Pouchkine de mener à bien ; l’idée lui en appartient, et c’est pour, moi un héritage sacré. »

Pouchkine l’avait vivement incité à parfaire son instruction négligée ; Gogol se souvient de ses conseils. D’après madame Smirnov, il aurait affirmé un jour à Joukovski avoir lu, sur le conseil de son grand ami, « les Essais de Montaigne, les Pensées de Pascal, les Lettres Persanes de Montesquieu, les Caractères de La Bruyère, quelques tragédies de Racine et de Corneille, La Fontaine, les Contes de Voltaire, tout Molière et le Don Quichotte en français ». À Rome, il continue ses lectures. Un important passage — supprimé par la suite — de la première rédaction des Âmes Mortes cite parmi elles Shakespeare, l’Arioste et Fielding, mais oublie Lesage qu’il a dû certainement pratiquer (Cf. note 173.) P. Annenkov[14], un ami qui séjourna avec lui à Rome en 1841, note dans ses Mémoires que Gogol lisait alors les poésies de Pouchkine, Dante et l’Iliade, celle-ci dans la traduction de Gniéditch[15]. Retenons les deux derniers noms. Il y a des réminiscences d’Homère dans la première partie des Âmes Mortes, cette odyssée de la bassesse ; et Dante accentuera en Gogol l’idée de donner à son œuvre le nom de poème. Le mot lui a été conseillé par Pouchkine, qui sans doute eût traité le sujet dans la manière souple de son Oniéguine. Gogol semble bien n’avoir pas tout d’abord pris garde au terme ; mais il en comprend peu à peu la signification, qui s’impose à lui de plus en plus tyrannique. Quand paraîtra l’œuvre, il aura soin de faire imprimer le mot Poème en plus gros caractères que le titre, lui donnant ainsi toute sa valeur symbolique. Dante qui, vers la même époque, fournit à Balzac le titre de sa Comédie Humaine, donne sans doute à Gogol le fil conducteur qu’il cherche. Son poème sera une trilogie : et les trois cantiche marqueront l’ascension de « l’homme russe » s’élevant des boues de l’Enfer, à travers les sables du Purgatoire, jusqu’aux délices du Paradis. La lecture du vieux poète exerce sur l’esprit de Gogol une action parallèle à l’emprise, sur son cœur, de la Rome religieuse. Voilà la principale dette de Gogol envers l’Italie ; Chevyriov[16] n’aura pas, nous le verrons, tout à fait tort de prétendre que si les Âmes Mortes n’avaient pas été écrites à Rome, elles eussent été autre chose.

Les Âmes Mortes seront dorénavant la grande pensée de Gogol. Durant ces années, il est vrai, il revoit Tarass Boulba, en lui donnant une note à la Walter Scott ; il termine Le Manteau, retouche son théâtre, refond Le Portrait, commence une nouvelle : Rome, demeurée inachevée, médite même d’autres ouvrages. Mais ce ne sont là que des répits dans la grave ascension qu’il s’est imposée. Au reste les deux derniers, nous l’avons vu, sont extrêmement précieux pour la connaissance de son état d’âme. Rome a un fort caractère autobiographique. « Il entra doucement (dans l’église), s’agenouilla en silence près des superbes colonnes de marbre et pria longtemps sans trop savoir pourquoi : probablement parce que l’Italie l’avait accueilli, parce que le désir de prier lui était venu, parce qu’il avait l’âme en fête. Et ce fut sans doute la meilleure des prières... » — « Tout confus il sentit maintenant le Doigt devant qui l’homme s’anéantit, le Doigt sublime qui trace d’en haut l’histoire universelle. » — Indubitablement Gogol prête ici à son héros ses propres sentiments et convictions.

Rome et Le Portrait peuvent donc être considérés comme écrits en marge des Âmes Mortes ; ces nouvelles illustrent la mentalité avec laquelle il entre dans son œuvre, comme d’autres entrent en religion. Annenkov a raison de dire : « Les Âmes Mortes furent la cellule monacale dans laquelle il lutta et souffrit jusqu’au moment où on l’en sortit privé de souffle ». Comme Flaubert, Gogol se réfugie dans l’art. Mais alors que l’ermite de Croisset, voyant dans l’art la fin de la vie, y trouve le repos désiré — un repos tourmenté s’entend, mais enfin le repos — le pèlerin de Rome, pour qui l’art n’est pas une fin, mais un moyen, une forme de l’ascèse, n’y trouvera bientôt que tourment. L’art, il est vrai, les tuera tous les deux. — et aussi leur état pathologique ; mais, tandis que le Normand, splendidement païen, bénit le Dieu auquel il s’immole, le Slave, chrétien timoré, maudira, avant de monter sur le bûcher, l’Intercesseur auquel il a trop demandé.

En attendant, il semble marcher de gaieté de cœur vers son destin tragique. Il polit sans cesse son poème, car il attache à la forme plus d’importance peut-être qu’aucun Russe. Il connaît des heures de découragement. « Hélas ! mande-t-il à Pogodine, le 20 août 1838, ma santé est mauvaise... et mon dessein présomptueux... Ô mon ami ! que je voudrais avoir, encore quatre à cinq années de santé ! Ne pourrai-je accomplir ce que j’ai médité ?... Mais Dieu est miséricordieux. Il daignera sans doute prolonger mes jours. Je poursuis l’œuvre au sujet de laquelle je t’ai écrit (dans sa lettre du 30 mars 1837, citée plus haut) ; mais je travaille mollement, je n’ai plus l’ardeur d’autrefois... » — Il connaît aussi des heures d’enthousiasme. D’après son propre témoignage, il s’arrête un beau jour dans une hôtellerie située entre Genzano et Albano ; là, « assis dans un coin, parmi l’atmosphère étouffante, le bruit des voyageurs, le choc des billes de billard, les allées et venues des garçons, il s’oublia dans un rêve magnifique et écrivit d’un trait tout un chapitre ».

Quoi qu’il en soit, l’Inspiration, Muse divine, semble maintenant venir à lui à des intervalles plus prolongés et sous une forme plus éthérée. Le 17 octobre 1840, il signale à Pogodine « un réveil de l’inspiration longtemps endormie ». Et le mot : inspiration marque bien quel sens il compte donner à son poème. Une lecture attentive des Âmes Mortes rend apparents les changements de ton successifs. Le premier chapitre est écrit d’une plume légère, quasi badine ; l’auteur n’a pas l’air d’y toucher. Puis viennent les chapitres dialogués (II à V) rédigés à l’époque de l’Inspecteur et sans doute les mieux venus, le genre dramatique semblant particulièrement convenir au talent de Gogol : « Le roman n’est pas une épopée, mais un drame », affirmera-t-il dans un Manuel de Littérature retrouvé parmi ses cahiers et composé sans doute vers 1845. Enfin l’auteur revient à la forme narrative, où les passages réalistes cèdent de plus en plus la place aux effusions lyriques. Celles-ci empiètent même sur les chapitres déjà composés (les réflexions sur madame Korobotchka et sur Sobakévitch manquent dans la première rédaction ; les rêveries de Tchitchikov après la rencontre de la jeune inconnue, dans les deux premières). Elles envahiront au détriment de la composition le chapitre XI, remis plusieurs fois sur le métier — assez malencontreusement — et qui finit par devenir un véritable monstre.

L’éloignement dans lequel le poète est de la Russie ne peut qu’accentuer cette tendance lyrique. L’observation, déjà bien restreinte (on s’est avisé qu’avant la publication de la première partie des Âmes Mortes, ce Petit-Russien avait passé en tout et pour tout cinquante jours dans la province russe proprement dite) lui fait désormais totalement défaut et cède la place à l’intuition. Gogol aperçoit la Russie à travers la brume « d’un lointain merveilleux » ; il s’abandonne à l’inspiration, à ce doigt divin auquel son esprit religieux ne lui conseille déjà que trop d’obéir. L’aventure amusante qui a donné prétexte au poème prend désormais valeur de symbole : Tchitchikov n’est plus seulement un drôle s’appliquant à une escroquerie de haut vol ; c’est aussi Gogol à la recherche d’âmes vivantes et ne trouvant que des âmes mortes, à commencer par la sienne propre. En ce sens il n’a pas tort de dire dans ses Lettres sur les Âmes Mortes :

... On dirait vraiment que tout est mort, que les âmes vivantes ont, en Russie, cédé la place à des âmes mortes. (Lettre I).

... Si mes héros sont proches du cœur, c’est qu ’ils en sortent : toutes mes dernières œuvres sont l’histoire de mon âme... Aucun de mes lecteurs ne savait qu’en riant de mes héros il riait aussi de moi... (Lettre III).

... Mon domaine c’est l’âme et l’étude sérieuse de la vie... (Lettre IV).

Voilà pourquoi certaines réflexions détonnent à propos de Tchitchikov ou même dans sa bouche ; telles, par exemple, les apostrophes à la Russie, ou encore, au chapitre VI, l’admirable revue des défunts — point culminant de l’œuvre, page sublime dont aucune traduction ne saurait malheureusement rendre l’envol.— C’est qu’ici l’auteur, s’identifiant avec le héros, se laisse prendre à son rêve. Si la logique en souffre, notre plaisir en redouble. Conçue en roman réaliste, picaresque, l’œuvre s’achèvera en poème symbolique, moral, religieux. Elle gagnera en profondeur ce qu’elle perdra en précision. Du moins Gogol, en sa présomption, n’en doute pas. Le 28 décembre 1841, il écrit à Pogodine :

« Console-toi. La miséricorde divine est merveilleuse : me voilà en bonne santé. Plein d’entrain, je m’occupe de corrections et rectifications aux Âmes Mortes, et même de la suite. Je vois que le sujet devient de plus en plus profond. Je me prépare à publier le premier volume l’année prochaine, si la force divine qui m’a ressuscité le veut bien. Il s’est passé bien des choses en moi en un court intervalle... »

Le même jour, il mande à S. Aksakov, sur le mode sublime :

« Je vous écris maintenant, car je suis en bonne santé, grâce à la puissance merveilleuse de Dieu, qui m’a tiré d’une maladie dont, à vrai dire, je n’espérais plus guérir. Il s’est accompli bien des choses surprenantes dans mes idées et ma vie... Je procède actuellement à une véritable revision des Âmes Mortes. Je modifie, j’élague, je refais maints passages, et constate que l’impression ne peut s’effectuer en mon absence. Cependant la suite s’élabore dans ma tête avec plus de netteté et de majesté, et je vois maintenant qu’il peut en résulter quelque chose de colossal, pourvu que ma faible santé le permette. En tout cas, assurément, peu de gens savent à quelles idées vigoureuses et à quelles profondes manifestations peut conduire un sujet insignifiant, dont vous connaissez les modestes premiers chapitres. »

C’est le ton du Magnificat... Quia fecit mihi magna qui potens est. Le malheureux ne s’aperçoit pas qu’en déviant vers l’irréel — cet irréel qui l’a toujours attiré — il agit à l’encontre de son talent, à l’aise seulement lorsqu’il s’appuie, même pour s’envoler, sur la réalité. Le dédoublement du sujet nuit à l’harmonie générale ; cela est même sensible dès la première partie, et Gogol l’avouera dans la seconde des Lettres sur les Âmes Mortes. « Il fallait, reprochera-t-il à ses critiques, signaler quelles parties paraissent monstrueusement longues par rapport à d’autres, où l’écrivain s’est trahi lui-même en ne soutenant pas le ton adopté par lui... » etc. (Cf. infra [la deuxième des Quatre lettres]). Il est fatalement condamné à se perdre dans la convention et l’amphigouri.

Mais le sort en est jeté. Les Aventures de Tchitchikov sont désormais les Âmes Mortes ; le sous-titre l’emporte sur le titre.

Rien ne saurait distraire Gogol de son grand œuvre. S. Aksakov lui demandant, sur la prière de Pogodine, quelques pages pour la revue de celui-ci, le Moscovite, il répond d’un ton fort irrité, le 13 mars 1841 : « M’arracher, ne fût-ce qu’un seul instant à ma tâche sacrée, est pour moi une catastrophe. Qui connaîtrait ce dont il me prive ne me ferait pas une seconde fois semblable proposition... Je le jure, c’est un péché, un grand péché, de me détourner de mon œuvre. Seul peut le faire qui ne croit pas à mes paroles et demeure fermé aux pensées sublimes. Mon œuvre est grande, salvatrice. Je suis mort dorénavant à toutes les petites choses ».

Huit jours plus tôt (5 mars), il déclarait à ce même Aksakov :

« ... À présent je dois vous parler d’une affaire importante, mais Pogodine vous mettra au courant. Entendez-vous avec lui. Je demande en toute franchise qu’on me vienne en aide. J’en ai le droit, je le sens dans mon for intérieur. Oui, mon ami, je suis profondément heureux ! Malgré mon état maladif, qui s’est quelque peu aggravé, j’éprouve et je connais des minutes divines. Une œuvre merveilleuse s’élabore en moi, et mes yeux sont souvent pleins de larmes de reconnaissance. La sainte volonté de Dieu m’apparaît ici clairement : une inspiration pareille ne vient pas de l’homme ; il n’aurait jamais imaginé un tel sujet. Oh ! s’il m’était accordé encore trois ans avec des minutes aussi lucides ! Je réclame juste la vie nécessaire pour achever mon œuvre : pas une heure de plus ».

Si l’inspiration vient de Dieu, les moyens matériels doivent venir des hommes. Grâce à l’intervention de madame Smirnov, on fera plus d’une fois en haut lieu le geste nécessaire. Et Gogol, en acceptant ces subsides impériaux, estimera ne toucher que son dû : servant son pays à sa manière, il trouve juste d’être rémunéré par les représentants officiels de ce pays.

Vers l’été 1841, la première partie est terminée. Ses amis Panov et Annenkov la recopient : le travail prend fin au mois d’août. C’est la première rédaction définitive. En septembre, Gogol emporte, pour le faire éditer, le manuscrit à Moscou. Plein d’entrain, il écrit en cours de route à un autre ami, le poète Iazykov[17], qu’« il lui souhaite des minutes aussi lumineuses que celles dont il jouit. » Et de Moscou, installé chez Pogodine dans le quartier reculé du Champ des Vierges, il invite le même Iazykov à venir le rejoindre. « Les journées sont toutes ensoleillées, l’air frais, automnal. Devant moi s’allonge une grande place vide : pas une voiture, pas une âme ; c’est le paradis ». Il a toute liberté d’esprit pour donner la dernière main à son œuvre. Il la fait encore recopier deux fois, tant est grand son souci de retouche. Finalement le manuscrit est remis, le 12 novembre 1841, au Comité moscovite de censure qui, à la grande indignation de l’auteur, soulève des difficultés. Dans une lettre à Pletniov, datée du 7 janvier 1842, Gogol raconte l’affaire en détail.

« ... Dès que Golokhvastov, qui présidait, eut entendu le titre : Les Âmes Mortes, il s’écria avec l’accent d’un Romain antique : « Non, jamais je ne permettrai cela ! L’âme est immortelle ; il ne peut pas y avoir d’âme morte ; l’auteur s’en prend à l’immortalité ! ». Le sage président finit pas comprendre à grand’peine qu’il s’agissait d’âmes recensées. Lorsque les autres censeurs et lui eurent saisi ce qui en était, la confusion redoubla. « Non ! s’écria le président, approuvé par la moitié des censeurs, — non, on ne peut à plus forte raison autoriser cela, c’est une attaque contre le servage ! ». Enfin Snéguiriov vit qu’on était allé fort loin ; il assura ces messieurs qu’il avait lu le manuscrit, lequel ne contenait aucune allusion au servage, ni même les soufflets ordinaires, distribués aux serfs dans maints récits. Il s’agissait de tout autre chose ; l’action centrale reposait sur la perplexité comique des vendeurs et les roueries de l’acheteur, et sur le brouillamini général qui résultait d’un achat aussi bizarre ; c’était une série de caractères, la vie intérieure de la Russie et de certains de ses habitants, une collection de tableaux fort inoffensifs. Mais tout fut inutile.

« L’entreprise de Tchitchikov, s’écrièrent-ils tous, est un délit de droit commun. — Certes, mais l’auteur ne le justifie pas, observa mon censeur. — Soit, mais il l’a mis en scène, d’autres iront prendre modèle sur lui et acheter des âmes mortes ».

« Ce sont là des idées de censeurs asiatiques, c’est-à-dire des vieux fonctionnaires casaniers. Voici maintenant celles des censeurs européens, hommes jeunes revenant de l’étranger. « Quoi qu’il en soit (dit l’un d’eux, nommé Krylov), le prix que donne Tchitchikov — deux roubles cinquante par tête — révolte l’âme. Évidemment ce prix n’est donné que pour un nom écrit sur le papier ; mais ce nom est une âme, une âme humaine ; elle a vécu et existé. On n’admettrait cela ni en France, ni en Angleterre. Aucun étranger ne voudrait ensuite venir chez nous ».

« Voilà les principaux points qui ont fait interdire mon manuscrit. Je ne vous parlerai pas des autres remarques, comme à propos du passage où il est dit qu’un propriétaire s’est ruiné en montant à Moscou une maison dans le goût moderne. « Mais l’empereur aussi se construit à Moscou un palais ! » objecta le censeur Katchénovski. Il s’engagea à ce propos entre les censeurs une conversation unique au monde. On souleva encore d’autres objections que j’ai honte de répéter ; et finalement le manuscrit fut interdit, bien que le comité n’en ait lu que trois ou quatre passages... »

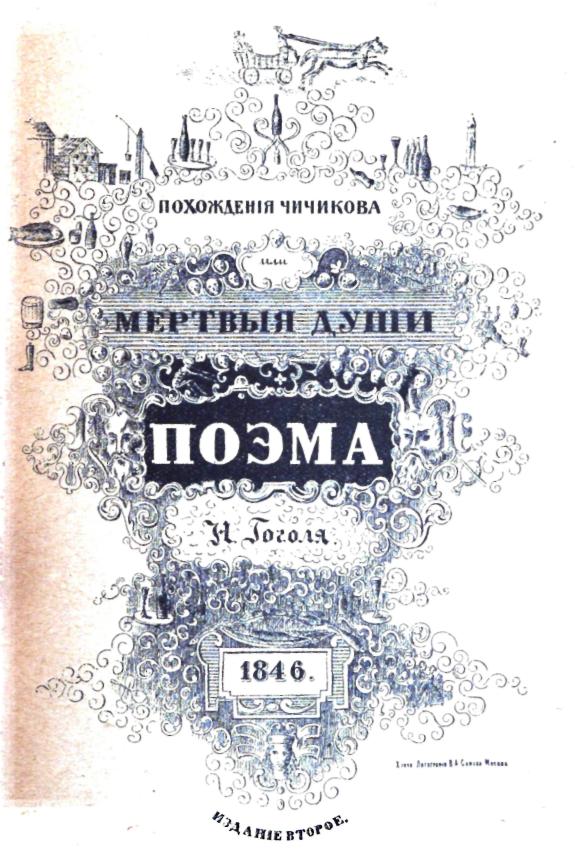

Du coup voilà notre homme découragé. Lui qui tout à l’heure remontait le moral de ses amis, implore maintenant leur aide. Sur ces entrefaites, il fait connaissance de Biélinski. Dès 1835, celui-ci avait, dans le Télescope, salué en Gogol le poète de la vie réelle ; il avait loué en ses nouvelles la simplicité du sujet, la vérité parfaite du récit, l’originalité, le caractère populaire et, comme trait distinctif, « une verve comique toujours dominée par un profond sentiment de tristesse et de mélancolie ». Aux yeux de Biélinski, Gogol occupait dans les lettres russes la place laissée libre par la mort de Pouchkine. Cette appréciation ne devait pas déplaire à l’auteur « inspiré » des Âmes Mortes. Et comme le grand critique partait pour Pétersbourg, il lui confia son manuscrit pour le remettre au prince V. F. Odoïevski[18]. Une lettre d’accompagnement priait celui-ci d’intervenir. Semblable supplication était adressée à madame Smirnov. Celle-ci se souvint de la promesse donnée à Pouchkine et mit en œuvre ses relations. Grâce au comte Vielgorski[19] et au prince Dondoukov-Korsakov, curateur de l’arrondissement scolaire de Pétersbourg, les difficultés sont aplanies, et le 9 mars le censeur A. Nikitenko[20] donne son approbation. Il ne demande que de légères corrections (nous signalerons les principales), mais supprime l’épisode de Kopéïkine. Pletniov retourne le manuscrit à Gogol qui le reçoit le 5 avril seulement, et que ce retard avait eu le don d’exaspérer. Il refond aussitôt l’épisode en question, qui lui tient à cœur. Et dès le 9 avril, il peut écrire à Prokopovitch : « J’ai reçu le manuscrit le 5 avril... On m’a retranché tout un épisode — Kopéïkine — extrêmement important pour moi, beaucoup plus important que ces messieurs ne le pensent. N’ayant pu me décider à le sacrifier, je l’ai refondu de manière à ce qu’aucun censeur ne puisse y trouver à redire. L’impression est en bonne voie et tout retard me serait désormais funeste ». En effet l’impression suivit immédiatement la réception du manuscrit. L’auteur donna le bon à tirer pour 2.400 exemplaires et dessina lui-même la couverture. Nous la reproduisons ci-contre. On y remarquera l’abondance des emblèmes de la mort (crânes, etc.). C’est un indice révélateur de l’état d’âme de Gogol à cette date.

Tous ces contretemps ont en effet gâté sa belle humeur. Ses affaires étant très embrouillées, il compte sur la vente du livre pour payer ses dettes. Malgré l’excellent accueil que Moscou (en particulier le cercle des Aksakov) lui a réservé, il trouve que ses amis l’importunent. En le priant de collaborer à leurs revues (sans son autorisation, Pogodine, qui est son créancier, insère dans la sienne le fragment inachevé sur Rome), ils le détournent de son grand dessein. Car il travaille maintenant à la seconde partie mise en chantier à Rome. « Ne jugez pas de mon œuvre d’après la partie qui va paraître, supplie-t-il Pletniov, le 17 mars 1842. Ce n’est que le portique du palais qui s’élève en moi et qui résoudra le problème de mon existence ». Mais le travail marche mal. Les démêlés avec la censure sont peu faits pour l’encourager. Et chose plus grave, sa santé périclite. Une crise nerveuse, aussi dangereuse que celle de Vienne, s’est déclarée en janvier, augmentant et son hypocondrie et son mysticisme.

D’une part, il se croit entouré d’ennemis. En termes confus il se plaint à Iazykov d’être victime « de ragots, commérages, vilains procédés ». « Il m’est pénible, ajoute-t-il, de représenter maintenant sous un autre jour ce monde que je t’ai naguère dépeint comme si lumineux ». — « Depuis que je suis rentré dans mon pays, confesse-t-il à madame Balabine, je me crois à l’étranger ». Pour la troisième fois il médite de fuir cette Russie, qui, décidément, ne lui paraît belle que de loin. « De par ma nature, avoue-t-il à Pletniov dans la lettre précitée, je ne puis vraiment décrire que les choses dont je suis éloigné. Aussi est-ce seulement à Rome que je suis capable d’écrire sur la Russie. Là-bas elle se dresse devant moi dans toute son immensité, tandis qu’ici je me perds, je me confonds dans la foule, je manque totalement d’horizon... »

D’autre part, il a de nouveau senti l’aile de la mort le frôler ; et de nouveau, la nécessité du salut s’impose à lui. Et, toujours à Iazykov, il confie : « Le monde me désole, l’angoisse m’étreint. Je ne suis pas né pour les agitations et je sens chaque jour davantage que l’état monastique est le plus élevé qui soit au monde ». Le 12 avril, il confesse à un autre ami, N. D. Biélozerski : « Le climat d’ici ne me vaut plus rien. Mon corps est malade, et surtout ma pauvre âme. Elle ne saurait ici trouver de refuge. Dorénavant le couvent me convient mieux que le monde ». Il éprouve un besoin irrésistible de lire les Évangiles et songe dès alors à entreprendre un pèlerinage à Jérusalem. Il lui faut « se purifier » avant de se remettre à son œuvre, qu’il considère de plus en plus comme un exercice d’ascèse.

Ces ennuis, ces contretemps sont certainement voulus par Dieu ; et, réfléchissant à la chose, Gogol se prend pour la première fois à douter de l’excellence de son entreprise. « Le désespoir ne pénètre pas dans mon âme, écrit-il à Pletniov. L’esprit humain ne saurait comprendre les intentions divines, et ce qui nous paraît funeste nous est au contraire salutaire... Je commence à voir beaucoup de défauts : quand je compare cette première partie à ce qui doit suivre, je vois qu’il faut ici élaguer, là donner plus de relief, et là encore approfondir... » Peu à peu va s’insinuer en lui l’idée de refaire cette première partie, d’après un plan nouveau et dans un esprit plus austère. Plus tard, sans doute vers 1845, il jettera sur le papier quelques notes à ce sujet (on les trouvera plus loin [Notes se rapportant à la première partie des Âmes mortes]). Elles montrent bien que cette refonte eût été conçue sous le signe de la mort. L’impression de désolation eût été plus profonde et l’intention de l’auteur plus évidente.

En fait, celle-ci échappa totalement aux lecteurs. « Vous avez raison, reconnaît Gogol, dans une lettre adressée le 6 août 1842 à S. Aksakov. Vous avec raison, personne n’a compris du premier coup les Âmes Mortes : beaucoup de choses en ce livre ne peuvent être comprises que de moi ».

Quelle joie lui eussent causée les remarques qu’un esprit pénétrant comme Herzen notait alors dans son Journal ! « Les Âmes Mortes — ce titre est, en lui-même, effrayant, mais quelle autre appellation l’écrivain pouvait-il donner, non pas aux serfs défunts, mais à tous ces Nozdriov, Manilov et tutti quanti ? Voilà les vraies âmes mortes et nous les rencontrons tous les jours... » (29 juillet 42). — Herzen devinait d’ailleurs que l’auteur de cet « amer, mais non définitif reproche à la Russie » gardait en son pays une confiance, fondée sur des données sérieuses, et non sur des « divagations romantiques ins’Blaue. »

À ce moment Gogol est déjà en route. Partagé entre le désir d’entrer au couvent et celui de rejoindre sa chère Italie, il a opté pour le second parti. Le 23 mai, un avis inséré dans la Gazette de Moscou annonçait que la librairie de l’Université mettait en vente un volume intitulé Les Aventures de Tchitchikov ou les Âmes Mortes (Pokhojdénia Tchitchikova ili Miortvia Douchi), poème de N. Gogol, grand in-8°, papier vélin, 475 pp. Moscou, 1842, prix sous belle couverture : R. 10.50. Le même jour, Gogol quittait Moscou pour Pétersbourg, d’où il repartait le 5 juin à destination de l’étranger. Le départ semblait lui redonner courage. Le 21 mai, au cours d’un dîner chez S. Aksakov, il promettait à ce vieil ami que le second volume, « deux fois plus gros que le premier », verrait le jour au bout de deux ans. Et il lui laissait ce billet d’adieu : « Soyez fort et vaillant, car celui qui vous écrit ces lignes se sent fort et vaillant. Deux âmes aimantes se communiquent tout l’une à l’autre ; une partie de ma force doit donc s’infuser dans la vôtre. Ceux qui croient en la lumière verront la lumière ; les ténèbres n’existent que pour les incroyants ».

En octobre, Gogol est de retour à Rome. Vers la même époque une première édition collective de ses œuvres paraissait à Pétersbourg. Cette publication, succédant à celle des Âmes Mortes, donne aux critiques occasion de s’exprimer sur son compte. La plupart se méprennent singulièrement, non seulement sur ses intentions, mais encore sur son génie. Pour Boulgarine[21], le tout-puissant directeur de l’Abeille du Nord, Gogol reste un farceur, un caricaturiste, un feuilletoniste inférieur à Paul de Kock. Gogol n’est qu’un Paul de Kock par le style et le fond, répète Senkovski[22] dans la Bibliothèque de Lecture. Le mot poème provoque l’hilarité du spirituel mais peu profond critique. Et tout le long de son article, il s’amuse à appliquer cette épithète aux livres dont il rend compte depuis la Jolie Fille du Faubourg, de Paul de Kock, jusqu’à des manuels de physique ou d’horticulture.

De telles appréciations ne surprennent pas trop chez ces pourvoyeurs attitrés du public moyen, gens de talent d’ailleurs, mais à qui l’envie n’est pas étrangère. Leurs vilains procédés témoignent d’ailleurs du succès de l’œuvre. On est plus étonné de trouver pareilles remarques sous la plume de Polévoï[23]. Le critique du Messager Russe ne voit lui aussi en Gogol qu’un Paul de Kock, dans le mot poème qu’une plaisanterie, dans l’œuvre qu’une caricature, dans le style qu’une série de fautes contre la logique et la grammaire. « L’art, conclut-il, n’a rien à voir avec les Âmes Mortes... Laissez de côté vos élans inspirés et étudiez la langue russe ! » L’incorrigible romantique, qui aimait les premiers récits de Gogol, ne peut lui pardonner son passage au réalisme. Il attaque les Âmes Mortes pour les mêmes raisons qu’il a invoquées contre l’Inspecteur. Le sens de l’œuvre lui échappe complètement.

Les critiques amis de Gogol se montrent naturellement plus perspicaces. Dans le Contemporain, Pletniov décerne à l’auteur des Âmes Mortes le titre de premier écrivain russe contemporain. Il le loue de maintenir une harmonie : l’art et la vie ; et, tout en regrettant que les types étudiés par lui soient — sauf Pliouchkine et Manilov — plus Russes qu’humains, il laisse entendre que, par la suite, l’horizon s’élargira. Il indique enfin que la grande idée de l’œuvre, c’est de dépeindre l’homme aux prises avec les passions mesquines.

Chévyriov va plus loin. Jusqu’alors il n’a guère vu en Gogol qu’un amuseur. Connaissant maintenant les desseins de l’auteur, il loue son réalisme, moins pour l’exactitude des peintures que pour les réflexions salutaires qu’il doit provoquer dans l’esprit des lecteurs. « Outre sa valeur artistique, écrit-il dans le Moscovite, une œuvre de ce genre peut encore prétendre à être considérée comme un acte de patriotisme. D’ailleurs aux types « négatifs » de cette première partie, l’auteur fera certainement succéder des apparitions plus sereines. Nous le croyons capable de donner plus d’envergure à sa fantaisie ; alors elle embrassera la vie, non plus seulement de la Russie, mais de toutes les nations ». Il compare cette première partie au vent léger qui précède la tempête ; il loue sans réserve les digressions lyriques, les tirades patriotiques dont la grandiloquence concordait avec ses propres vues. N’avait-il pas quelque temps auparavant proclamé « la pourriture de l’Occident » ; déclaré que la tâche des écrivains russes consistait à exprimer une pensée universelle, « panhumaine », chrétienne dans le sens le plus russe du terme ?

Et Chévyriov n’était pas précisément un slavophile ! Ceux-ci montrent encore plus d’enthousiasme. Le vieil Aksakov lit l’œuvre deux fois dans le silence du cabinet, et une troisième fois, tout haut, à sa famille assemblée. Son fils Constantin publie aussitôt une brochure dans laquelle, appelant à la rescousse la philosophie hégélienne, il proclame en termes fumeux que seuls Homère et Shakespeare sont dignes d’être comparés à Gogol ! Impossible de lancer le pavé de l’ours avec plus de lourdeur. On le lui fit bien voir.